納期遅延から卒業するための実践的メソッド

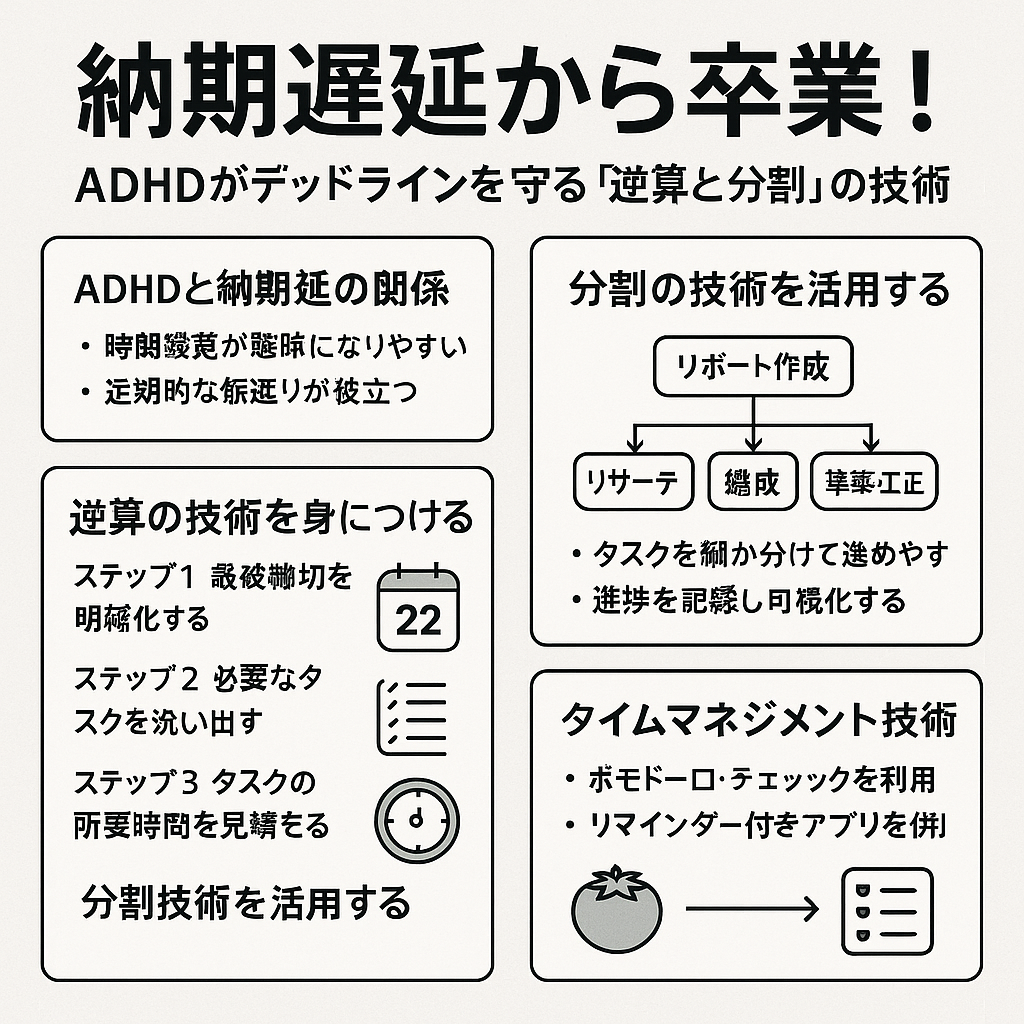

ADHDがデッドラインを守る「逆算と分割」の技術

はじめに

納期を守ることが苦手で困っている人は多く、

特にADHDの特性を持つ人は締切との相性に悩みがちです。

しかし、適切な技術と環境を整えれば、

納期遅延の頻度を大きく減らすことは十分可能です。

本記事では「逆算」と「分割」という二つの技術を中心に、

ADHD傾向のある人でも実践しやすい方法を整理します。

あくまで一般的な行動スキルの紹介であり、

医学的な診断や治療の代わりにはなりません。

治療や投薬については必ず専門医に相談してください。

ADHDと納期遅延の関係

ADHDは注意の維持が難しく、

計画力や実行機能にも課題が生じやすい特性があります。

こうした特徴が積み重なることで、

プロジェクトの遅延や締切破りにつながりやすくなります。

実行機能の弱さに関する研究では、

ADHDの人がタスクの開始や切替に困難を抱えやすいことが、

エビデンスとして繰り返し報告されています。

詳しい解説は以下の論文が参考になります。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4997357/

ADHDでは時間感覚の曖昧さも指摘されており、

「まだ大丈夫だろう」と思っているうちに、

予定以上に時間が経過していることが少なくありません。

そのため、タスク管理には意図的な工夫が必須となります。

納期遅延を防ぐための日々の振り返り

納期管理の土台となるのが「振り返り」の習慣です。

一日の終わりにその日進んだ作業を確認し、

何が予定通りで何が遅れたのかを記録してみましょう。

ポイントは「頭の中で考えるだけにしない」ことです。

紙のノートでもデジタルツールでもよいので、

実際に書き出すことで状況が客観的に見えるようになります。

遅れに早く気づけば、翌日の計画を修正しやすくなり、

結果として大きな納期遅延を防ぐことにつながります。

逆算の技術を身につける

逆算とは、最終締切を起点として、

そこから現在まで「時間をさかのぼって」計画を立てる方法です。

ADHD特性のある人にとって、

これは非常に相性の良い時間管理スキルと言われています。

締切という動かせない基準を先に決めることで、

今やるべき作業が具体的な形で見えやすくなります。

以下では逆算を実践するステップを詳しく見ていきます。

ステップ1:最終締切を明確化する

まず最初に行うべきことは、

プロジェクトの「最終締切」を正確に把握することです。

締切が曖昧なままだと、計画も曖昧なままになり、

気づけば期限直前で慌てるという事態を招きます。

締切は必ずカレンダーに書き込み、

視界に入る場所に固定しておくことが重要です。

Googleカレンダーとの相性は特に良く、

スマホとも同期できるためリマインドに役立ちます。

https://calendar.google.com/

ステップ2:必要なタスクを洗い出す

次に、最終成果物を完成させるために必要な作業を、

できるだけ細かく洗い出してリストにします。

調査、資料集め、構成作成、ドラフト執筆、

レビュー依頼、最終修正など、細部まで書き出しましょう。

タスクを可視化することで、

「何から手を付ければよいか分からない」という不安が減り、

作業全体の見通しが立ちやすくなります。

ステップ3:タスクの所要時間を見積もる

洗い出した各タスクに対して、

それぞれに必要な時間を見積もっていきます。

過去の経験や作業ログを参考にすると精度が上がりますが、

ADHDの人は見積もりが楽観的になりやすい傾向もあります。

心理学の研究でも、人はしばしば作業時間を短く見積もる

「計画錯誤」に陥ることが指摘されています。

https://www.apa.org/pubs/journals/releases/xhp-a0034950.pdf

そのため、見積もった時間にさらに余裕を持たせ、

「想定時間×1.5倍」などの安全マージンを設けると安心です。

分割の技術を活用する

タスク分割は、逆算と並んで強力な武器になります。

大きな仕事ほど最初の一歩が重く感じられ、

その心理的負担が先延ばしを招いてしまいます。

作業を細かい単位に分割していけば、

一つひとつのハードルが下がり、

「とりあえずこれだけやってみよう」と動きやすくなります。

この考え方は行動療法などでも広く用いられています。

ステップ1:タスクを細分化する

たとえば「レポート作成」というタスクなら、

まず「リサーチ」「構成案作成」「本文執筆」「校正」の

大きなフェーズに分割して考えます。

さらに「リサーチ」を

「キーワード整理」「資料検索」「要点メモ」などに分けると、

一つのステップが数十分以内で終わる単位になります。

このレベルまで分割できると着手のハードルが下がり、

達成感が積み重なることで継続もしやすくなります。

ステップ2:進捗を記録して可視化する

細分化したタスクは、

チェックリストやタスク管理アプリで管理しましょう。

チェックボックスを一つずつ埋めていくことで、

「ここまで進んだ」という達成感が視覚的に得られます。

TodoistやNotionはタスク管理に適しており、

ラベル付けやリマインダー機能も充実しています。

https://todoist.com/

https://www.notion.so/

進捗を日次で振り返る習慣と組み合わせれば、

納期に対する現在位置が常に把握できるようになります。

ADHD向けのタイムマネジメント

ADHDの人は時間管理そのものが難しくなりがちで、

「気づいたら数時間経っていた」ということも多くあります。

そのため、個人の感覚に頼らず、

仕組みやツールを使って時間を管理することが重要です。

ポモドーロ・テクニックの活用

ポモドーロ・テクニックとは、

25分間の集中作業と5分間の休憩を1セットとし、

これを繰り返す時間管理法です。

短時間の集中に区切ることで、

「とりあえず25分だけやる」という心理状態を作りやすく、

ADHDの人にとっても着手しやすい方法とされています。

提唱者の公式サイトはこちらです。

https://francescocirillo.com/pages/pomodoro-technique

専用タイマーアプリを使えば、

時間の流れを可視化しつつ作業を進められます。

ソフトウェアの併用で管理を強化する

スマートフォンやPC向けのリマインダーアプリも、

納期管理において大きな助けになります。

GoogleカレンダーやTodoistなどのツールは、

締切が近づくと通知を送ってくれるため、

「うっかり忘れ」を防ぐことに役立ちます。

タスクの締切や開始時間を設定しておけば、

自分の時間感覚が曖昧でもツールが補ってくれます。

逆算と分割を組み合わせる

逆算と分割は、単独で使うより組み合わせることで、

より強力な効果を発揮します。

-

最終締切をカレンダーで固定する

-

そこから逆算して大まかな日程を作る

-

各日程を細かいタスクに分割する

この三段階を踏むことで、

「いつまでに」「何を」「どれくらい」やればよいかが、

具体的な行動レベルで見えるようになります。

実例:一週間後にレポートを納品する場合

一週間後にレポートを提出しなければならないケースを例に、

逆算と分割の組み立て方を具体的に示してみます。

-

7日前:テーマを確定し、全体構成を作成する

-

6日前:必要な情報のリサーチを行う

-

5日前:集めた情報を整理し、アウトラインを固める

-

4日前:レポート前半(導入・背景)を執筆する

-

3日前:レポート後半(考察・結論)を執筆する

-

2日前:全文を読み返し、推敲と修正を行う

-

1日前:最終確認を行い、提出に必要な手順を整える

このように日単位まで分解した上で、

各日の作業をさらに「30分〜1時間程度」の小タスクに分けます。

こうすることで、毎日少しずつ前に進んでいる感覚が得られ、

締切直前の追い込みに頼らずに済むようになります。

心理的ハードルを下げる工夫

ADHDの人は「作業を始める瞬間」のハードルが高く、

頭では分かっていても体が動かないことが少なくありません。

そのため、「超小さな第一歩」を設定することが効果的です。

たとえば「一行だけ文章を書く」「ファイルを開くだけ」など、

数分で終わるレベルの行動を目標にします。

心理学の研究でも、行動開始そのものがその後の継続を促す

「フット・イン・ザ・ドア」効果が知られています。

https://psycnet.apa.org/record/2014-27780-001

一度動き出せば、そのまま作業が続くことが多いため、

「最初の一歩」をいかに軽くするかが鍵になります。

ツールと環境を味方にする

時間や注意は環境の影響を大きく受けます。

作業環境を整えることは、

逆算や分割と同じくらい重要な要素です。

-

不要な通知はオフにする

-

スマホを手の届かない場所に置く

-

作業スペースから余計な物を減らす

-

デジタルタイマーを常に見える位置に置く

こうした小さな工夫の積み重ねにより、

集中しやすい環境が少しずつ整っていきます。

もう一度整理する:逆算と分割のポイント

ここまでの内容を、

「納期遅延から卒業するためのチェックリスト」として整理します。

-

最終締切をカレンダーに明記したか

-

必要なタスクをすべて書き出したか

-

各タスクの所要時間を多めに見積もったか

-

タスクを小さな単位に分割したか

-

進捗をチェックリストやアプリで管理しているか

-

ポモドーロなど時間管理法を試しているか

-

スマホ通知など環境要因を調整したか

すべてに完璧である必要はありませんが、

いくつかを組み合わせるだけでも、

納期の守りやすさは大きく変わってきます。

まとめ

納期遅延から卒業するためには、

根性だけに頼るのではなく「技術」を身につけることが重要です。

逆算によって締切から計画を立て、

分割によって一つひとつのハードルを下げ、

さらに時間管理ツールや心理的工夫を組み合わせることで、

ADHD特性を持つ人でもデッドラインを守りやすくなります。

納期を守れるようになると、周囲からの信頼が高まり、

自分自身の自己効力感も少しずつ回復していきます。

完璧を目指す必要はありません。

今日からできる小さな逆算と分割を一つだけ始め、

そこから少しずつ仕組みを育てていきましょう。

地道な取り組みの先には、

「気づいたら納期を守れる自分になっていた」という未来が、

きっと待っているはずです。

コメント